クラシックギターの弦には寿命があり、定期的に交換する必要があります。弦交換の方法は知っているようで自己流になってしまっていたり、あるいは毎回店に依頼していたりする人もいるかも知れません。この記事では音が良くなり、かつ早く安定させるための弦の張替え方法を説明します。

以下の記事で本サイトのクラシックギターの弦関係の記事をまとめています。

弦を外す

まず最初に古い弦を外します。このためにはペグ(糸巻き)を回して弦を緩めてやります。

ペグを回す方向は逆ネジ向き

ここで注意したいのはペグを回す方向は逆ネジ向きだということです。

ネジであれば時計回りに回すと締り、反時計回りに回すと緩みますが、ペグは逆です。時計回りに回すと緩み、反時計回りだと締まります。

なんでこうなったのかはわかりませんが、こういうもののようです。

電動ドライバーにつけるアタッチ面を使うと便利

ペグを緩めるときは結構な回数ペグを回す必要があります。このため、電動ドライバーの先につけるアタッチメントを使うと便利です。以下の記事を参照してください:

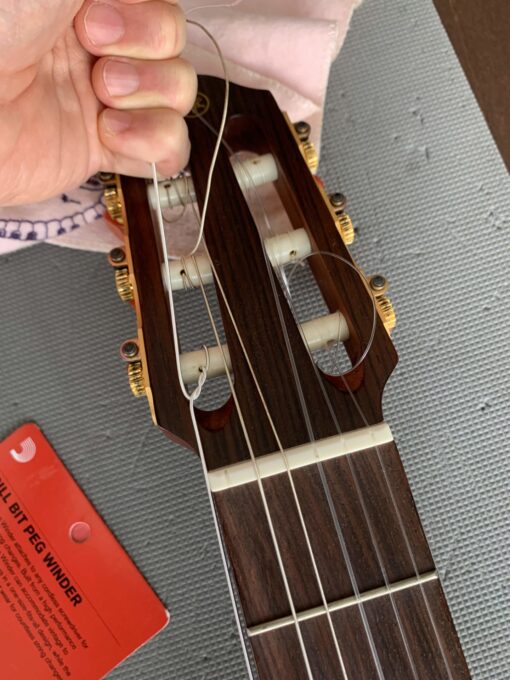

こんな感じで使います:

十分緩まったら糸巻きから弦を外してやります。

ちなみに、画像が取りやすいので基本的にサイレントギターを例として使っていますが、やり方は普通のクラシックギターでも同じです。

ブリッジから外す

ペグを回して緩め、糸巻きから弦が外れたらブリッジから外します。

穴に少し弦を差し込むことで結ばっているところを緩め、取ります。

指板を掃除しておくと良い

この機会に指板を掃除しておくと良いです。

弦が張ってある状態ではなかなか掃除できませんので、思い出したら掃除してやると気持ちよくギターを弾けます。レモンオイルを使ってやると保湿にもなって一石二鳥です:

全弦を一度に外さないほうが良い?

弦を外すときには一度にすべての弦を外さないほうが良いと言われています。クラシックギターは弦を張って負荷がかかった状態で安定しているので、すべて外すと逆に害になるとも言われます。

とはいえ、フレットを磨くときやメンテナンスのときには外さざるを得ませんし、それほど神経質になる必要はないと個人的には思います。さすがに外しっぱなしで放置するのはまずいでしょうが、1,2時間であれば問題ないのではないでしょうか。

ちなみに、私は最初に2本外して1本張り、1本外し、1本張り。。。を繰り返しています。2本外したほうが指板の掃除がしやすいためです。

新しい弦を張る

古い弦を外したら新しい弦を張っていきます。

弦の向きに注意

最初に注意したいのは弦の向きです。

低音弦

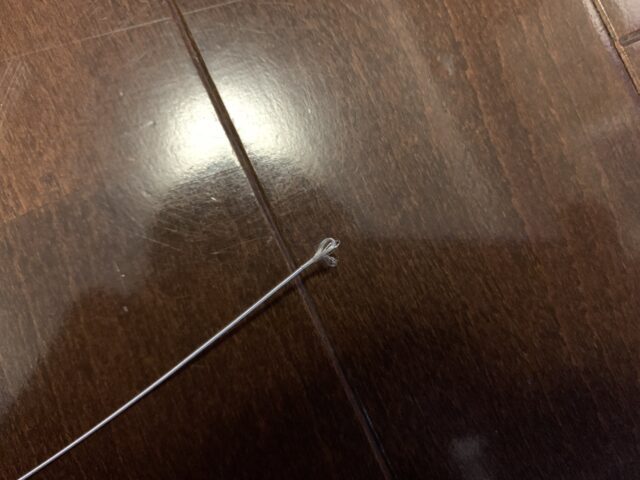

特に低音弦はこのように、片方の端の巻がゆるく、もう一方が巻きが細かいようになっていることがあります:

ここでブリッジ側に結ぶべきは巻が細かい方です。巻がゆるいほうがブリッジに結びつけやすそうに見えますが、この巻がゆるい部分は弦の製造時に巻き始めでできた部分であり、使うべきではないです。

巻の細かさ以外に色がついている場合もありますが、これも製造時の端なので使わないようにします。

両側とも細かさが変わらない場合はどちらでも良いです。おそらく製造時の端ではなく、真ん中なのでしょう。

低音弦の端のわっか(ループ)を使わない

さらに、弦によってはブリッジに結びつけるのに便利そうなわっか(ループ)が付いていることがあります。

ノブロックという弦メーカーに直接確認しましたが、このループは製造の過程でできるものであって、弦をブリッジにつけるためのものではないそうです。

このため、弦の端のループを使ってブリッジに固定することは推奨されません。

高音弦

高音弦の場合、色がついている方が製造時の端です。このため、色がついていない方をブリッジに使います。

色がついている方をブリッジにして残したほうがどの弦を張っているかわかりやすいという話もありますが、それよりは弦のパッケージをギターケースの中に入れておいたほうが良いです。

色がついているところをブリッジにつけるとブリッジに色がついてしまうこともあります。

ブリッジに結びつける(動画あり)

では、実際に張っていきます。まずはブリッジ側に弦を結びつけます。

最初に穴に弦を通します。ヘッド側から通したほうが楽です。次に通したものを戻します。

そして、弦に弦を結びつける形で固定します。

端はブリッジの側面で固定してやります:

と文章と静止画で書いてもわかりづらいので、こちらの動画をご覧ください:

ポイントは最後の、弦の端をブリッジに側面で固定するところです。これをやらないと弦が抜けやすくなってしまいます。また、弦を結びつける回数は、6弦は1回でいいですが、細くなるにしたがい増やしてやります。摩擦を増やして抜けにくくするためです。私の場合は、ナイロン弦の場合、

- 1弦: 3回

- 2~5弦: 2回

- 6弦: 1回

にしています:

カーボン弦の場合は細いので2弦も3回にします。

複数回結びつける場合の動画はこちらです(5弦の例):

ダブルホールのブリッジへの結び付け方

上はいわゆるブリッジに1つの弦に対して1つの穴しかないシングルホールブリッジの場合のやり方ですが、ダブルホールブリッジの場合は少し違います。

ダブルホールについてはこちらの記事を参照ください:

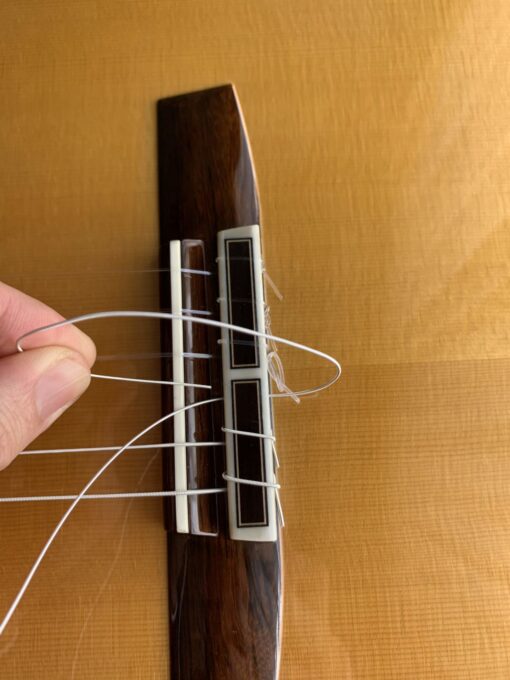

最初にブリッジに弦を通すところは同じです:

その後弦に弦を結び付けるのではなく、もう1つの穴に弦を通します:

そして、最初に通した穴のところに弦を通せば終わりです:

シングルホールに比べて弦を結び付けなくていいので楽です。

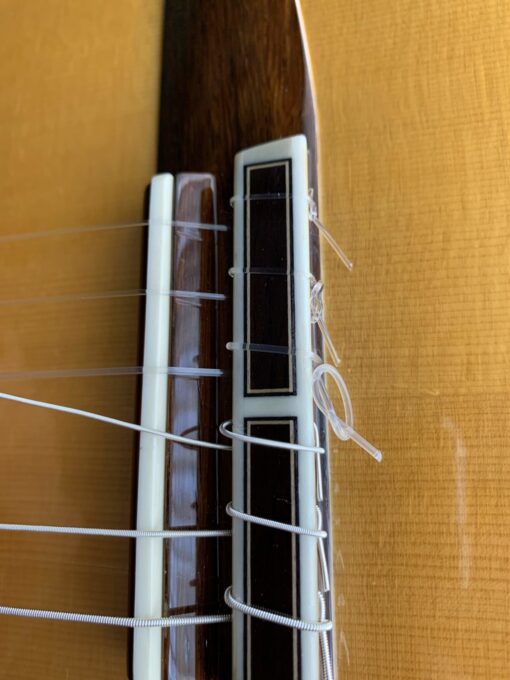

高音弦の場合は結び目をつける

高音弦の場合はツルツルで抜けやすいため、弦の端に結び目をつけてやります:

結び目を挟んでやることで抜けそうになってもこの結び目が耐えてくれます:

太い3弦であっても抜けるときは抜けるので、高音弦全弦やっておくのがお勧めです。長さをぎりぎりにすると引っ張られたときに足りなくなるのが不安なので、張るときには長めにしておき、後から切るのが良いと思います。

糸巻に弦をつける(動画あり)

ブリッジに弦を付けたら、反対側を糸巻につけます。

まず、糸巻の穴に弦を通します。

そして、弦を戻し、ナットとヘッドの間に弦を通します。

これをもう一度繰り返し、2回結び付けたら引っ張って弦を張ります。

引っ張ったままでペグを半時計方向に回してやって完成です。この時も上で紹介した通り、電動ドライバーにアタッチメントをつけると楽です。なお、チューナーで音を確認しながらやらないと張りすぎて切ってしまうかもしれないのでご注意ください。

これも文と静止画ではつらいので、動画を用意しました。

弦を通す方向に注意

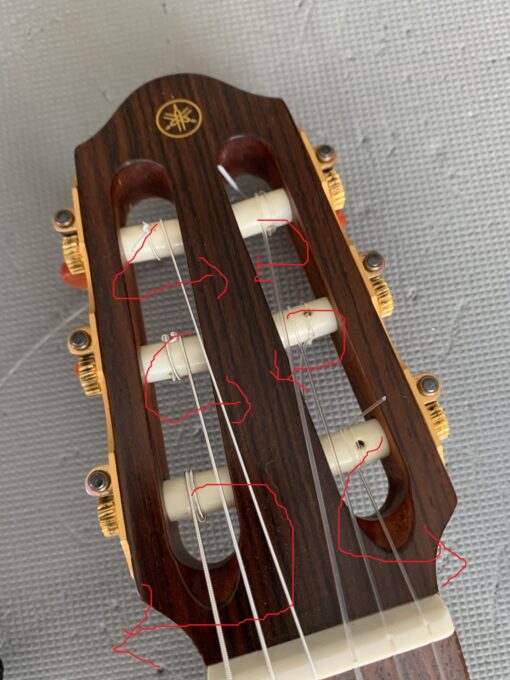

ここで注意したいのが弦を通す方向です。上の写真では弦を内から外に通していますが、弦によって方向を変える必要があります。

- 1,6弦: 内から外

- 2~5弦: 外から内

この理由は、糸巻の穴に対して、弦が巻かれる方向との関係のためです。

上の写真は完成版のヘッドの写真ですが、1弦と6弦を見ると穴に対して外側に弦が巻かれています。これに対して2~5弦は穴に対して内側です。これは糸巻の穴と弦の位置によって決まり、毎回同じになるはずです。この方向と結び目の位置を逆にすることでバランスを取るのが目的です。

例えば、1弦と6弦を外から内にしてしまうと、糸巻に弦を固定する結び目と弦が巻かれる位置が、どちらも穴よりも外側になってしまいます。内から外にすることで、結び目は内、巻きが外になりバランスが取れます。

なお、ギターによっては穴と巻きの関係が逆になるかもしれません。その場合は適宜調整してください。

余分な弦を切る

これで一応音が鳴る状態にはなったのですが、ヘッドもしくはブリッジ側に弦が余っている状態かと思います。

余っている部分があると、どこかに刺さる可能性もありますし、音と共鳴して雑音が鳴ることもあるので、切るのがお勧めです。

この時、ハサミや爪切りを使わないようにしてください:

上の記事でも紹介している通り、金属が切れるものを使うのがお勧めです。

ブリッジ側を切るときは弦と表面板の間に布を挟んで置いた方が安全です。

新しい弦の選び方

新しい弦の選び方はこちらのコンテンツを参考にしてください。

簡単なようでいろいろとコツがある弦交換

このように簡単なようでいて実はいくつかコツがあるクラシックギターの弦交換です。コツを守って交換すると音が良くなり、安定も速くなるといわれています。

せっかくの新しい弦なので最高の状態で使ってあげましょう。