ギターはさまざまな原因で音のビビりが発生しますが、そのなかには不思議なビビり方をするものがあります。今回紹介する「裏鳴り」もその1つで、単音だとビビらないのに和音だとビビることが多いのが特徴です。その原理と修理について解説します。

「裏鳴り」によるビビりとは

この「裏鳴り」、あまり一般的な用語ではないようで、もしかするとより一般的な他の呼び方があるかもしれません。

弾いた弦と違う弦がビビる

ビビりというと、弦高が低すぎて、強く弦を弾いたときに弦がフレットに当たるというものが良くあります。

こちらはわかりやすいのですが、「裏鳴り」の場合は、

- 単音だとビビらないのに和音だとビビる

- 弾いた弦と違う弦がビビる

- サドルを変えて弦高を上げても解消しない

といった特徴があります。

このような特徴から、ビビる条件がわからない、原因がわからないと感じることも多いです。

6弦7フレットと4弦開放弦の組み合わせでビビるならほぼ「裏鳴り」

原因をすべて文章で説明すると長くて難しくなるので、まずは起こりやすい組み合わせから説明します。

この「裏鳴り」が最も発生しやすいのが、6弦7フレットと4弦の開放弦の組み合わせです。

試しに6弦の7フレットを押さえた状態で、普通とは逆にナット側を弾いてみてください。「レ」の音が聞こえるかと思います。

そして「レ」の音が出る4弦の開放弦を強く弾いたとき、(ほぼ)同じ音程であることから、6弦のナットから7フレットが共振します。実際に触ると振動を感じられるほどです。

この弦のナット側の共振とフレットが接触することで起きるのが「裏鳴り」なのです。

原因はナットとフレット

より一般的な説明をします。

弦を左手の指で押さえるとき、音を出すのに重要なのはサドル側(右手側)です。弦を押さえることでフレットと弦が接触し、サドルとフレットの長さに応じて所望の音程を出すことができます。

ここで注意したいのは、フレットを押さえるとサドル側だけでなくナット側も弦が下がり、横から見ると弦がV字形になるという点です。

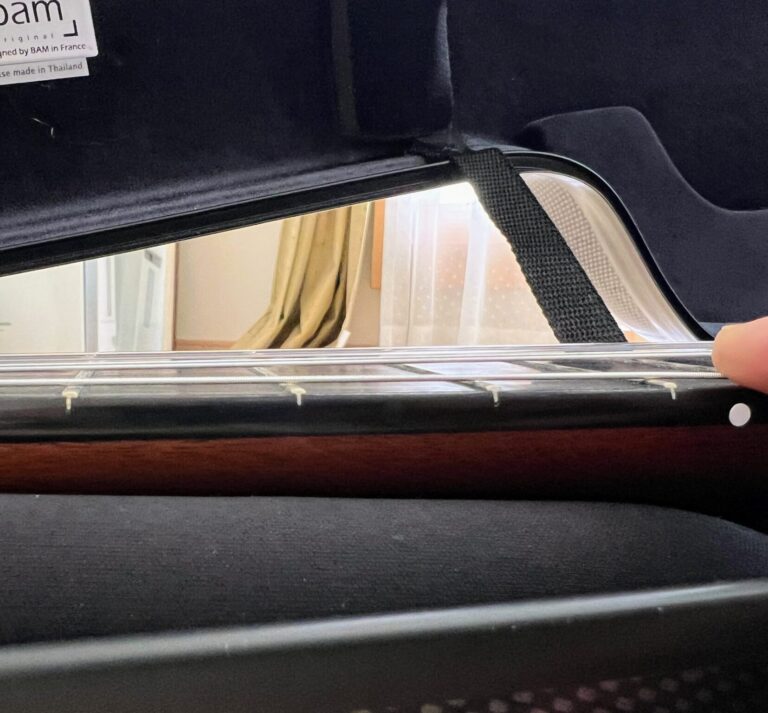

以下の写真は6弦の7フレットを押さえたところを横から撮影したものですが、1~6フレットと6弦の隙間がかなり狭いことがわかるかと思います。

そして、ナットからフレットまでの弦が和音を弾いた際にほかの音と共鳴して振動し、1~6フレットに接触することでビビりが生じるのです。

「裏鳴り」が起きやすい3つの条件

このような原理から、「裏鳴り」が起きやすいのは以下の3つの条件です:

- ナットが低い → 弦を押さえたときにナット側の弦が低くなる

- フレットが高い → ナット側の弦が低くなったときにフレットと接触しやすくなる

- 弦が太い → 弦がフレットと接しやすくなる

「裏鳴り」はいつでもどこでも起きえる

上で「裏鳴り」が起きやすいのは6弦の7フレットだと述べました。

これは6弦が太いのでフレットと接触しやすく、ナットと7フレットの間が「レ」というよく使う音だからです。

しかしながら、原理的には「裏鳴り」はどの弦のどこのフレットを押さえても起きえます。

一方、時間がたつと悪化するか改善するかはギターと弾き手次第です。

簡単に言えば、ナットよりもフレットが先に削れていけば改善しますし、フレットよりもナットが先に削れれば悪化するでしょう。

「裏鳴り」の修理方法は3種類

「裏鳴り」の修理方法は大きく分けて3種類あります。

フレットを削る

1つ目の方法はフレットを削る方法です。

弦とフレットが接触してビビるわけですから、ビビらなくなるまでフレットを削れば解消します。

この方法の欠点は、削りすぎると弦が押さえづらくなる点にあります。極端な話、フレットを完全に削り落としてしまえば「裏鳴り」は発生しないわけですが、その代わり普通の音が出なくなります。

また、フレットを削ると元に戻すのは難しく、再び高くするには交換するしかないでしょう。

フレットに十分な高さがある場合のみ、この方法を選択してもよいかもしれません。

ナットを底上げする

2番目の方法はナットを底上げするという方法です。

ナットの溝がどんどん削れて弦高が低くなることで「裏鳴り」が起こるので、削れた分を補うためにナットの下に何かを挟めば解消します。

専門的には、詰め物を表す「シム(Shim)」を挟む方法です。

この方法の利点は、元に戻すのが簡単という点にあります。ナットの下に何かを挟むだけなので気に入らなければ外せば良いだけです。

また、エルナンデス・イ・アグアドは制作時にナットの下に黒檀を張り合わせて使っており、決して邪道な方法ではありません。

一方、挟むものの材質や厚み、硬さなどによってギターの音が変化する可能性があります。音が悪化する可能性もあるため、選定は慎重に行った方がよいでしょう。

分厚すぎるものを挟むと弦高が上がり、特にローフレットが弾きづらくなる点にも注意が必要です。

よく使われるものには以下があります:

- 薄い木の板

- ティッシュ箱のような厚紙

- 薄いプラスチック板

ナットを作り直す

ギターの音および演奏性にとって最もよいと思われるのが、ナットを作り直すという方法です。

ナットを作り直して適度な高さにすれば「裏鳴り」は解消するでしょう。

また、元々の高さよりもナットが削れて低くなることで「裏鳴り」が発生するわけですから、新たにナットを作ることで音や演奏性にも好影響が期待できます。

この方法の欠点はコストです。ナットの新規作成には1万円以上かかりますし、「裏鳴り」の解消は製作家が慎重にナットを作らないといけないでしょうから、時間もかかるでしょう。

ナットの底上げで解消を試みる予定

実はちょうど私の使っているギターが6弦7フレットで「裏鳴り」が発生しています。

せっかくなのでナットの底上げで解消を試みる予定です。

色々調べたところ、ウォルナット製の折り紙ができるほど薄い木材が見つかりました:

これを使ってナットの底上げと「裏鳴り」解消を目指し、また別途記事にしたいと思います。